Le mie incursioni nel fumetto si fanno sempre più rare, non impossibili, ma rarefatte, sporadiche. Non compro più niente in edicola (una volta quasi una tappa quotidiana), e poco in libreria e, generalmente, per nostalgia o più semplicemente per non recidere un cordone che vuole ancora nutrirsi del passato.

Ma tempo fa una mia studentessa, che lavora come hostess presso quella struttura, mi ha dato la cartolina che promuoveva la mostra di “Hugo Pratt – Geografie Immaginarie” organizzata al Palazzo delle Papesse a Siena.

La durata quasi cinque mesi, decido: c’è tempo, ci vado.

Decido di farlo con Francesco e Paolo (poi a sorpresa si è aggregato anche Andrea, il figlio del primo), due amici e appassionati di fumetti di Roma che so fargli cosa gradita a proporglielo, e loro accettano di buon grado.

Gruppo di appassionati in visita, da dx: Andrea, Francesco, Paolo e il sottoscritto.

Da grande lettore del Corrierino dei Piccoli, ho conosciuto Hugo Pratt attraverso le avventure del suo eroe più rappresentativo: Corto Maltese, era il ’67 e ricordo ancora la copertina del giornale, con i volti dei protagonisti su fondo blu, e la scritta “La ballata del mare salato” in arancione, se non ricordo male.

Devo dire che in principio la storia non mi convinse anzi, proprio non la lessi -avevo la brutta abitudine, in parte rimasta, di leggere soltanto le storie con i disegni che mi piacevano- e quelli di questo Pratt non è che mi convincessero tanto, troppo semplice il segno se paragonato, ad esempio, con quello di Sergio Toppi, più ricco ed espressivo. Tra l’altro, quel modo di disegnare, per me bambino di soli nove anni ma dai gusti già definiti, l’avevo già visto sulla Collana Eroica della Dardo, una collana di storie di guerra e, anche qui, gli preferivo de la Fuente, D’Antonio e Calegari (nomi di cui però sono venuto a conoscenza solo dopo, visto che in quel periodo le storie che si leggevano non erano firmate).

Ma io ho sempre avuto una lenta carburazione in ogni cosa, un progredire lento e misurato, ma costante, e poi leggevo e rileggevo quelle riviste, le macinavo letteralmente alla ricerca di spunti e nuovi stimoli.

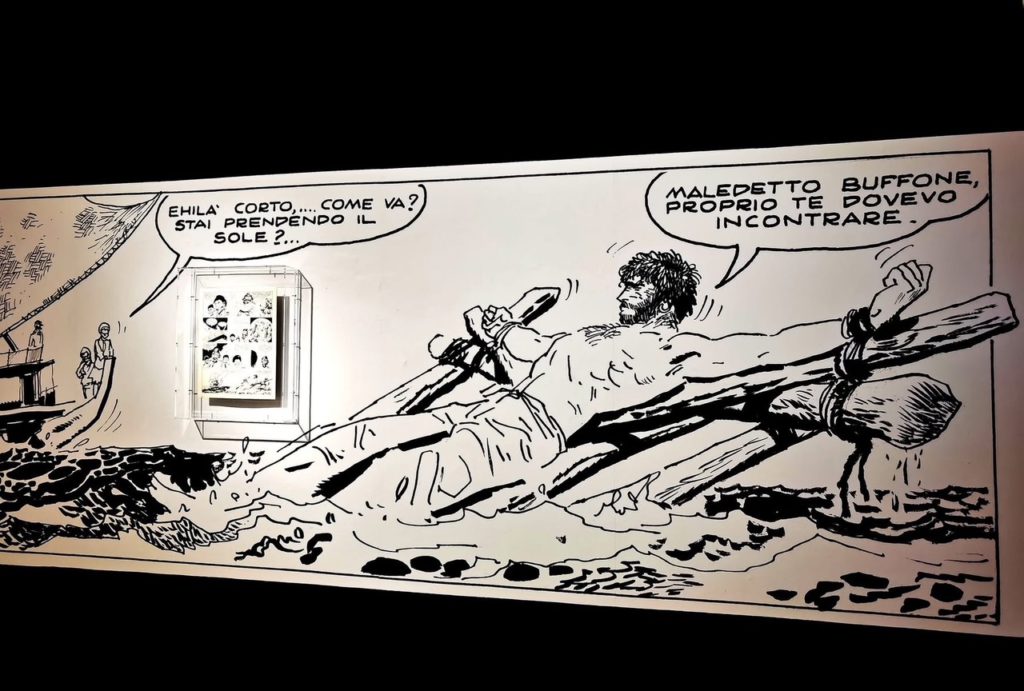

La gigantografia che incornicia la prima tavola de “La ballata del mare salato” dove per la prima volta appare Corto Maltese.

Per cui qualche tempo dopo, quando cominciarono ad uscire anche le storie brevi, quel personaggio che fumava lunghi sigari, dal cappello da marinaio e quel curioso orecchino, cominciò ad affascinarmi; ma quello che sempre di più mi catturava era l’ambientazione in cui si dipanavano le storie, inusuale dai generi comuni come il western, lo storico, la fantascienza o il giallo, in un periodo che per me era di transizione tra generi, e cioè tra il 1910 e la Prima Guerra Mondiale, che per lontananza era ben meno rappresentata dell’ultima. Mi incuriosì perché io, nella mia limitata immaginazione, non avrei mai pensato di realizzare un personaggio in quel periodo particolare. Quei costumi eleganti, quelle uniformi cosi marziali e quelle armi particolari insomma, tutto mi indicava una originalità che mi catturò letteralmente. Insieme a questo cominciai anche ad apprezzare la pulizia del segno e la ricerca di una sintesi nelle forme, l’assenza totale delle pennellate a tratteggio, oltre che l’uso sapiente dei neri che controbilanciavano un po’ la legnosità dei personaggi.

Poi cominciai a leggere le storie e ne rimasi affascinato.

Anno dopo anno ho comprato quasi tutto, storie complete, storie brevi, artbook e libri che parlavano dello stesso autore, tanto quel veneziano mi coinvolgeva.

Due splendidi acquerelli, uno di Corto e la famosa illusrazione che incornicia gli Irochesi delle avventure di “Wheeling”.

Nelle varie Lucca alle quali negli anni ho partecipato da spettatore (ben prima che da autore), capitava di incontrarlo per strada o vederlo fermo a consultare dei libri ad uno stand sempre seguito da una colonna di amici e conoscenti, oppure seduto al Teatro del Giglio nel comitato che presiedeva la manifestazione, insieme a Rinaldo Traini, Claudio Bertieri e Claude Moliterni, il gotha dei personaggi che erano la quinta essenza del fumetto e dove tutto i quel periodo ruotava intorno a loro.

Quel fascino, quell’aura che trasformava quegli atisti in personaggi oggi purtroppo non si respira più, dediche, disponibilità e social hanno abbreviato le distanze sì, ma hanno annullato anche il fascino delle cose irraggiungibili che, quando ti avvicinavi diventavano però una conquista meravigliosa.

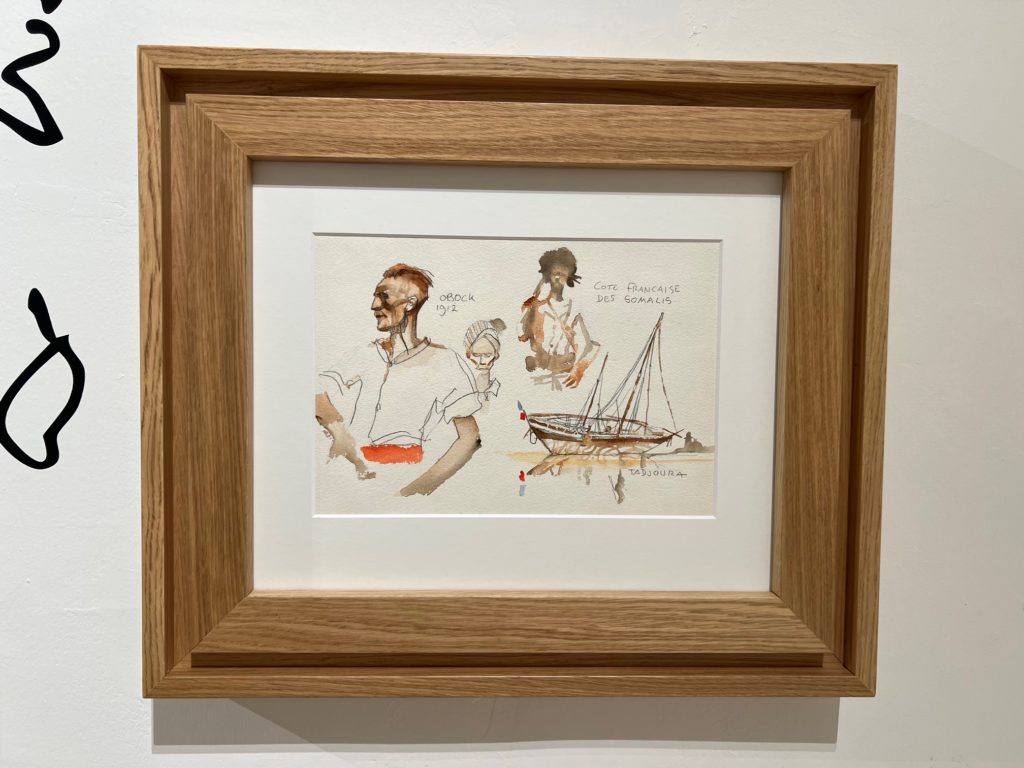

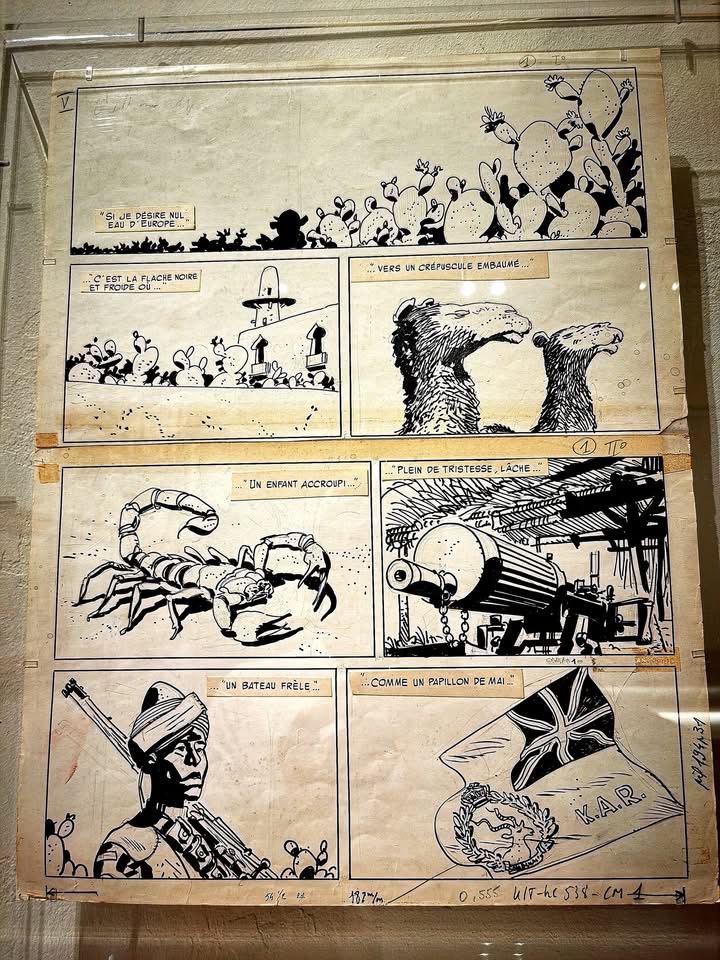

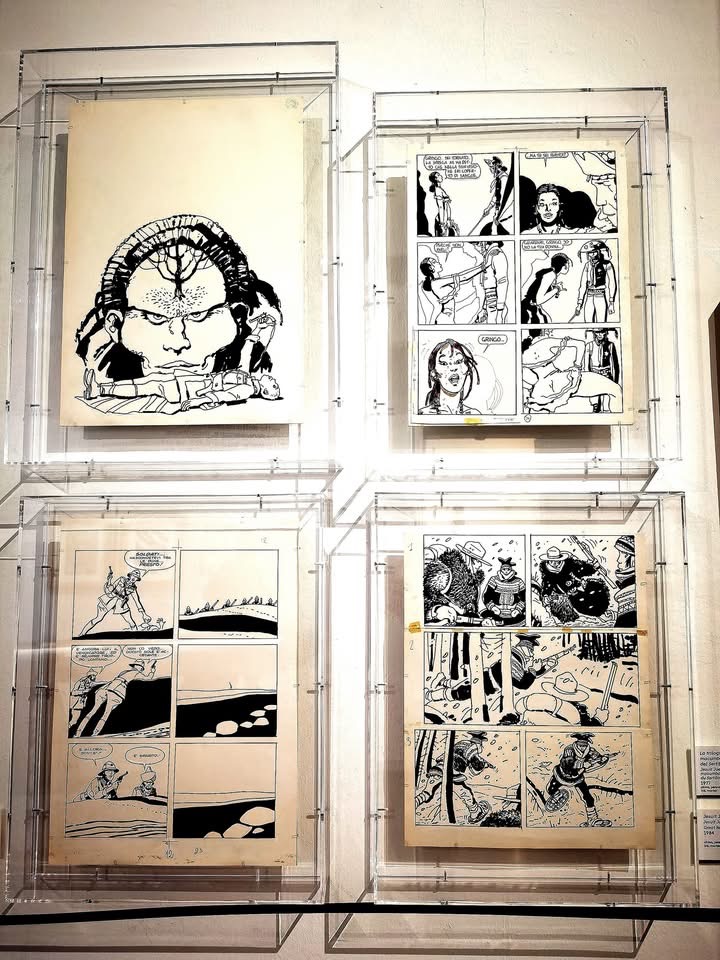

La mostra è organizzata nelle sale dei primi due piani del Palazzo delle Papesse, sono oltre 300 originali con libri, serigrafie, acquerelli, chine il tutto su pareti decorate con gigantografie tratte dalle vignette che incorniciano in un bellissimo colpo d’occhio gli originali esposti. Il percorso della mostra non è in ordine cronologico, per cui c’è la massima libertà di movimento. Gli originali sono quelli tratti dalle storie più rappresentative dell’autore, si va da “Anna della giungla” alla prima pagina in cui si vede Corto Maltese legato alla zattera di legno de “La ballata del mare salato”, dal “Sgt. Kirk” a “Ernie Pike”, da “Wheeling” all’Ombra de l’Asso di Picche, o l’inaspettata Odissea realizzata per il Corrierino nel ’62, a me completamente sconosciuta. Poi ci sono tre stanze adibite ad una esperienza “sensoriale” (così è definita dagli organizzatori) dove si può vivere in un atmosfera di luci, musica e colori attraverso il montaggio di disegni e illustrazioni, mentre in un’altra sala c’è un documentario che racconta praticamente tutta la vita del maestro di Malamocco.

Altre immagini degli originali esposti.

Vedere l’excursus artistico di un artista così importante, da anche la misura della sua evoluzione, dalle origini in cui “rubava” dal suo maestro di riferimento Milton Caniff, ma anche ispirandosi ad altri autori che sicuramente lo hanno influenzato (nelle tavole de l’Odissea, ci sono sfumature e particolari che ricordano gli stilemi dell’inchiostrazione di Alberto Breccia), e come tutto questo melting pot di stimoli abbia contribuito a trasformarlo attraverso quella meravigliosa evoluzione che fa di ognuno di noi quello che è.

La splendida vista dalla terrazza del Palazzo delle Papesse sui tetti di Siena.

Non ho molti rimpianti nella mia carriera, più o meno sono abbastanza soddisfatto di cosa ho realizzato, delle opportunità avute, delle scelte fatte, dei paesi che attraverso il mio lavoro ho avuto l’opportunità di visitare e delle persone che ho conosciuto; eh sì, ho praticamente incontrato quasi tutti gli autori che ho amato di più, quelli che mi hanno fatto sognare nella mia infanzia, i miei idoli, e se proprio non li ho conosciuti proprio tutti la maggior parte li ho incrociati.

Ma in quel “quasi”, c’è proprio Hugo Pratt, quello che tra tutti avrei conosciuto più volentieri, e il destino è stato perfino crudele, perché in varie occasioni ho praticamente circumnavigato tutte le sue conoscenze, da Lele Vianello a Guido Fuga, da Mauro Paganelli a sua figlia Silvina, ma lui no, è rimasto fuori, l’ho mancato di poco, è morto troppo presto quando non ero che un giovane pischello che solo da pochi anni era sulla breccia.

Intendiamoci, ho sentito molte storie su Pratt, curiosità, narrazioni sulla sua personalità, i suoi vizi, i suoi modi di fare oltre che a molte descrizioni e aneddoti sulla sua vita, finendo per farmi un’idea sul personaggio che, a dire il vero non mi ha entusiasmato gran che, finendo per costruirmi un’immagine piuttosto precisa di un egocentrico e narcisista, ed ho così preferito separare l’uomo dall’artista.

Per i nostri beniamini, spesso vorremmo che la figura dell’uomo e quella dell’artista combaciassero nella nobiltà dei gesti come nell’eleganza del segno, ma non è sempre così.

Certo è che le avventure dell’uomo che si è trasformato in artista sono davvero affascinanti.

La sua vita è raccontata in una delle sale dello splendido palazzo senese, in un documentario ricco di foto e filmati dell’epoca, che lo ritraggono in tutto l’arco della sua esistenza, dall’accompagnamento di suo padre in Etiopia fino alla sua scomparsa a Granvoeux in Svizzera. Nel mezzo un costante girovagare per il mondo, inseguendo le chimere del lavoro, prima in Argentina, poi a Londra, per finire in Italia e successivamente in Francia che lo consacrerà come forse ha fatto soltanto con i suoi grandi artisti, e questo è un tributo che vale davvero doppio.

In mezzo al suo vagabondare, incontri, donne, figli abbandonati con una nonchalance imbarazzante, la ricerca incessante di una tranquillità che non troverà mai, e in questo calambur di situazioni nasce il personaggio, l’Hugo Pratt gaudente, caciarone, maestro delle feste e gran donnaiolo, sempre curioso di provare nuove esperienze.

È proprio questo suo aspetto corsaro che mi ha sempre affascinato, perché rappresenta l’immagine di un uomo che si è costruito attraverso le sue esperienze, un eroe un po’ romantico che per me, provinciale mai realmente emancipato, ha sempre definito il ruolo dell’artista. Lo so che è un concetto un po’ puerile, ma spesso si rimane schiavi di certi clichè che ci ingabbiano dall’infanzia e dai quali non si riesce ad evadere per quanti sforzi si facciano.

Ancora i nostri eroi nella sala delle serigrafie.

Vedere la mostra mi ha fatto bene e male al tempo stesso: bene perché immergersi in disegni e illustrazioni reali, disegnati su carta alla vecchia maniera, rimirarli da vicino, vedere la grana del foglio mentre cerchi di capire le soluzioni grafiche, è un tocca sana per chi, come noi, ha passato una vita piegato sul tavolo da disegno. Male perché ho visitato un mondo che non c’è più, ho avuto l’illusione di entrare nell’universo che ha costituito la mia infanzia e le mie passioni, per uscirne consapevole che questa magia, queste storie, queste atmosfere sono definitivamente perdute e mai più riproponibili, e ne sono uscito inevitabilmente con l’amarezza della nostalgia. Perché non esiste più un pubblico a cui possono piacere, né l’editore che le può produrre e tanto meno l’ingenuità necessaria per apprezzarle.

Ma mi ha fatto ancora più male perché attraverso le storie di Corto Maltese ho rivisto anche tutte quelle che avrebbe potuto vivere il mio Nero Maccanti, diverso ma contiguo a quel modo di raccontare l’avventura, e come tutto questo, nonostante il desiderio latente che talvolta appare sia impossibile da realizzare o, quanto meno, ingenuo da immaginare.

L’ultima considerazione da fare è questa: a fronte dell’enorme offerta di libri, artbook, cataloghi e gadgets (tra cui segnalibri, magneti, t-shirt, grembiuli o cuscini) nel bookshop del Palazzo, è lecito immaginare quanto sia stato opportuno per la CONG organizzare una mostra come questa per ottimizzare vendite e profitti col merchandising. Perché, visto che oggi tra i giovani nessuno conosce Pratt (e lo posso testimoniare con le dichiarazioni dei miei studenti), queste sono le ultime occasioni in cui si può ancora monetizzare con il nome di un fumettista così importante perché temo che, tra qualche anno, nessuno si ricorderà neanche di un medium che si chiamava Fumetto e che, quasi con niente, ma soltanto armati di fantasia e di una matita, si potevano raccontare le più belle storie del mondo.